SEMの運用に求められるものがどう変わってきたか ~「人」から「ツール」へ。そしてまた「人」へ~

株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 エグゼクティブコンサルタント

中田 裕司

某消費財メーカーを経て、SEM事業を展開するサイバーエージェントの子会社に入社。その後本体に吸収合併となり、現在に至る。

前回は ~DTCとExcel 65536行の時代~ と題し、2005年~2007年当時にどのような運用が求められ、どのような運用を行っていたか、そして運用代理店として何を競争力としていたかを私の実体験を元に振り返ってみました。

(第1回:SEMの運用に求められるものがどう変わってきたか~DTCとExcel 65536行の時代~)

第2回の今回は、2007年以降について話を進めていきます。

2007年の7月にはオーバーチュアのプラットフォームがDTCからPanama(※1)へと移行。品質インデックスが導入されたことで、24時間管理画面に張り付いて、競合企業より1円高い価格で入札する、もしくは1円低い価格で入札するという管理体制も程なく終焉を迎えることとなりました。

※1…「Panama」をご存知無い方は「Panama オーバーチュア」等で検索してみて下さい。

それと時期を同じくして2008年初頭辺りから、「自動入札ツールブーム」が到来しました。

以前から日本で展開していたツールもありますが、この時期に複数のツールが日本で取扱いを開始したことで、市場での関心度合いが一気に高まりました。

一部ではありますが、当時、流通していた自動入札ツール(※2)を挙げてみると、

Atlas Search

BidBuddy

Efficient frontier

KENSHOO SEARCH

SearchCenter

SearchForce

SearchIgnite

td search ware 等があります。

※2…アルファベット順。全て当時の名称で記載をしています。

そして私は、その内の1つの自動入札ツールの担当となり、クライアント様へ導入のご提案や、導入後の運用サポートなどを行うこととなりました。

当時は自動入札ツールの取り扱い自体が代理店としての強みとなり得たので、多くのクライアント様に興味を持って頂き、導入頂くことができました。

しかしながら、提案や自動入札ツールでの運用が一巡すると、新規導入件数が伸び悩み、解約されるクライアント様もチラホラと出てくるようになりました。

結果的に、一部のクライアント様を除き、ほとんどのクライアント様で自動入札ツールによる管理から、再度手動での入札管理に戻っていったのです。

それでは何故、自動入札ツールを活用したSEMの運用が定着しなかったのでしょうか?

細かい理由は様々ですが、端的にいうと『自動入札ツールの価値を適切に伝えきれなかった』からでは無いかと思っています。

『自動入札ツール=運用負荷を軽減するツール?』

その当時、自動入札ツールのメリットは以下のように理解されていることが多かったように思います。

自動入札ツールを入れる → 入札管理の作業が無くなる → 運用負荷が軽減される

クライアント様の立場からすると、代理店の運用負荷を軽減するために、何故ツール利用料を支払わなければならないのか?それは代理店が努力すべきことではないのか?ということになろうかと思いますし、実際にそのようなお言葉を何度も頂いたことがあります。

確かに自動入札ツールを使うメリットの一つとして、運用負荷を軽減するという一面は間違いなくあります。そして、そのことを目的として自動入札ツールを導入することも決して間違っている訳ではありません。

ただ一方で、運用負荷を軽減するという言葉では片付けられない、自動入札ツールでしか成し得ない入札管理があるのです。

ポートフォリオ入札ツールのアルゴリズムは各社様々であり、基本的にブラックボックスです。では仮に、以下のような”ポートフォリオ風”の入札管理を行ってくれる自動入札ツールがあった場合の処理を見てみましょう。

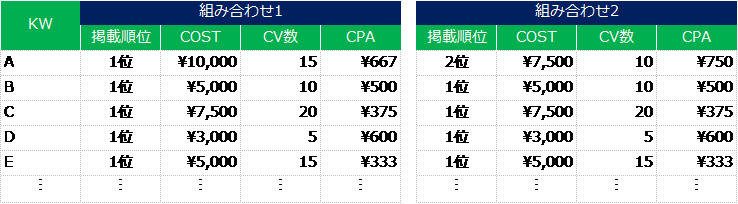

あるアカウントに30個のキーワードがあり、それらキーワードそれぞれに1位~5位に掲載した際の実績データがあるとします。

そしてそれら30個のキーワードを順位ごとに以下のように組み合わせを作っていきます。

このケースで何通りの組み合わせが出来るかというと、5の30乗通りなので約9垓3,000京通りの組み合わせができることになります。

数値にすると、931,322,574,615,479,000,000通りです。

そして、この”ポートフォリオ風”入札ツールはこの約9垓3,000京通りの中から、予算内でCV数や売上金額が最大となる組み合わせ、もしくは目標CPAや目標ROAS内でCV数や売上金額が最大化するたった1つの組み合わせを導き出してくれます。それも毎日。

こんなことが果たして、一個人のPCで処理できるでしょうか?

Excelの行数が65,536から約100万に増えているとはいえ、わずか30個のキーワードでこれなのですから、1那由多(※3)くらいの行数がないと到底扱えるようなデータ量ではありません。

※3…那由多(なゆた) 10の60乗

『自動入札ツール=効果を改善し続けてくれるツール?』

自動入札ツールを導入した当初、多くのクライアント様より「CPAが◯◯%下がった!CV数が◯◯%増えた!」というお声を頂戴しました。

しかしながら、自動入札ツールを導入しただけで数週間・数ヶ月に渡り、広告効果が改善され続けるということはありません。導入当初の改善率は大きいですが、その後の改善率は徐々に緩やかになっていきます。

SEMにおける入札管理というものは、あくまでも目標としている広告効果に対し、プロモーションの対象となるプロダクトやサービスに向けて構築されたアカウントの配信結果に応じて、予算を適切に再配分するという行為でしかありません。

従って、ドラスティックに再配分が行われる導入当初は大きな改善率となりますが、その後は微調整という形になるため、改善率は小さくなります。

つまり、更なる効果改善を図るためには、キーワード追加やクリエイティブの変更、LPの見直しなどを行い、IMPやCTR、CVRなどのパラメータを改善した上で、改めて自動入札ツールによって適切に予算の再配分を行うことが必要となります。

しかしながら、自動入札ツールは導入すれば効果が改善し続ける”魔法の杖”のごとく認識されていたため、効果改善が緩やかになると「何のために導入しているのだっけ?」となってしまい、自動入札ツールを外されてしまうケースも多くありました。

「ブーム」と冒頭に書きましたが、これはあくまでも自動入札ツールが必要以上にフィーチャーされていた状態を表現しているものであって、それ以降も機能は日々進化し、SEMの運用において重要な役割を果たしています。

(今でも「自動入札ツール」と呼ぶことは多いですが、その機能の実態としてはSEMのみならず、多種多様なDisplay広告も含めて一元で管理できるようになっているため、「キャンペーンマネジメントツール」、「統合管理ツール」等と表現した方が正しいと思います。)

やはりSEMというのは、「○○だけをすれば良い!」というようなプロダクトでは無いため、万遍なく手をかけてあげなければなりません。

なので、それ以降のSEMの運用や提案は何か1つに特化するというものではなくなり、クライアント様からも『総合力』で評価頂く機会が増えてきたように思います。

細部まで拘り、「やるべきことをキチンとやるということが最も大事だ。」という、至極当たり前である原点に立ち返り、「愚直」という言葉が弊社のSEM事業部内で流行ったのは2011年、2012年辺りのことでした。

Yahoo!、Googleを中心としたSEMのプラットフォームは、今もなお猛烈なスピードで新機能が搭載され続けています。

第二回目の本コラムの副題を、『「人」から「ツール」へ。そしてまた「人」へ。』と記していますが、ここで言う「ツール」とはあくまでも自動入札ツールのことを指しており、レポーティング等のより広い意味でのツール化(≒自動化)というのは、プラットフォームの発達と共に、活用領域がますます広がってきています。

次回は、より多様化・複雑化するSEMの運用において求められるものについて考察していきます。

<関連記事>

第1回:SEMの運用に求められるものがどう変わってきたか

~DTCとExcel 65536行の時代~

第3回:SEMの運用に求められるものがどう変わってきたか

~複雑さを極める今の時代に求められるもの~