株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 オンラインビデオ・ソリューション局 チーフプランナー

酒井 英典

博報堂、CIRCUSを経て、2013年にサイバーエージェントへ入社。インターネット広告事業本部にて、動画広告を中心としたプランニングを担当。 前職でのCMバイイング、CMプランニングの双方の経験から、マス広告の知見を活かし、現在はオンラインビデオ広告領域における配信ノウハウから運用システム、クリエイティブ開発までを牽引する。テレビCMの"超高速"効果検証を実現し、Web動画の配信先を最適化する新しい広告配信手法「アジャイル型配信モデル」を開発。

マス広告担当者に伝えたい! 実践的なWeb動画広告の活用手法

はじめまして、オンラインビデオ・ソリューション局の酒井です。新卒で大手総合広告代理店に入社し、CMプランナーを務めていました。その後、別の広告代理店でテレビCM枠の買付けを経験した後、現職に至ります。

本稿は、4マス、特にテレビCMを扱う宣伝部の方向けの内容として執筆を行っています。「マス広告」の目線で、インターネット広告業界の最新トレンドである「Web動画広告」について解説していきます。

テレビCMを基準として考える、WEB動画広告の「全体感」

Web動画の人口カバー率は「マス媒体級」

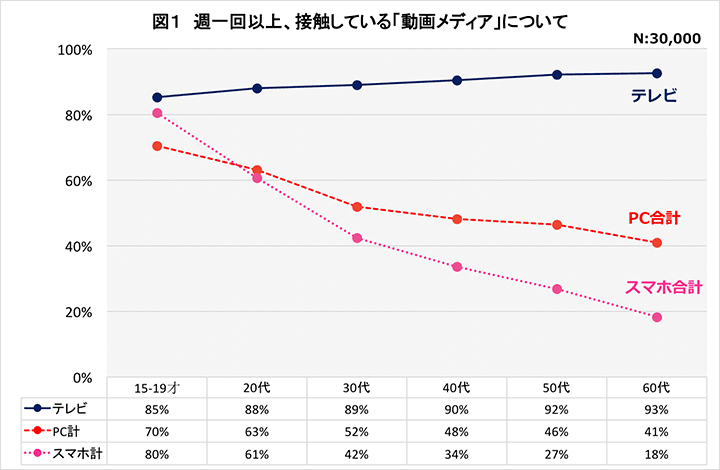

まずは上の図を見て下さい。先日、我々が発表した、「国内動画メディア」の年代別の接触状況(※)です。

数値を見てもわかる通り、10代はテレビ(85%)とスマートフォン(80%)の接触率がほぼ拮抗状態。20代以降もPCを中心として、各世代とも50%前後の接触率です。純粋な接触率はテレビに及びませんが、広告配信の目線で考えると、テレビよりもWeb動画メディアの方が効率的なリーチを獲得できる可能性があります。その可能性について、次項で解説していきます。

※全国の15歳~69歳の男女30,000人を対象に、国内動画メディアの接触率調査を実施

(サイバーエージェント調べ)

https://www.cyberagent.co.jp/news/press/detail/id=10844

「若年層」はテレビよりWebがリーチさせやすい――出稿方式から考える

そんなこと百も承知と思いますが、テレビCM(特にスポット)の買付方式は“枠”の確保です。特定の時間帯に自社のCMを流す“枠”を買います。時間帯毎に視聴率(GRP)が異なり、CM枠価格も連動するといった状態。誤解を恐れずいうと「待ちぶせ型」です。買い付けた“枠”を、誰が見るか?何人が見るか?ということは約束されていません(もちろん予測はしていますが)。

例えば、10-20代女性をターゲットとしたCMを流したとしても、どうしても男性や他世代のリーチが含有してしまう構造的な問題があります。

それでも、テレビのメディア規模は莫大であり、これまでは問題になることは無かったと思われます。

対して、Web動画広告の買付け方式は“配信量”の確保です。広告を表示させる回数(imp)やクリックされる回数(CT)で課金します。媒体によっては一定秒数の再生(view)で課金が発生する方式も一般的です。

一部「期間買切り」のような広告枠もありますが、一般的には“配信量”で広告価格が決まる方式です。

現在、Web動画広告枠のほぼ全てにおいて、「性別」「年齢別」「エリア別」のターゲティング配信が可能です。例えば、10-20代女性をターゲットとしたCMを流したい場合、(データ信頼性の課題はありますが)Web動画の配信先を10-20代女性に絞ることができます。

少子高齢化が進む日本では、M1,F1層の人口は、M3,F3層の2分の1以下になっています。テレビCMを配信しても、単純計算でリーチの半分以上はM3,F3層が占めることになりますね。「若者のテレビ離れ」も向かい風です。テレビCMは配信先を制限できませんから、中高年に対する配信コストよりも、若年層に対する配信コストの方が割高になっていきます。それも加速度的に。

以上のことから、Web動画広告は「ターゲットを限定した広告配信ができる」ためコスト効率が高いという可能性を見出せます。

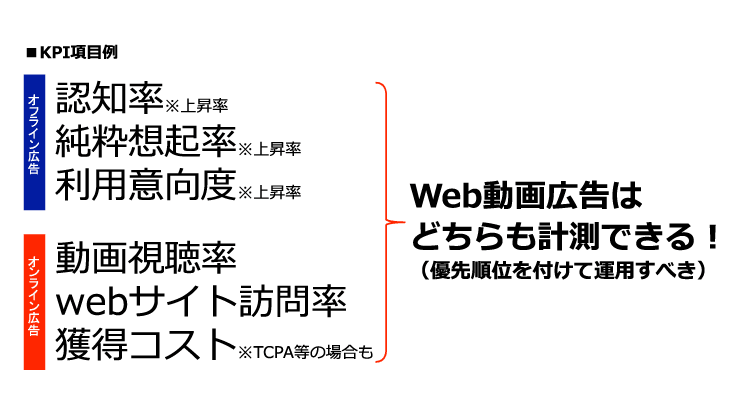

KPIは「ダイレクト予算」だけでなく、認知狙いの「宣伝予算」でも設定可能

マス広告の観点では、「CM認知率」の上昇や「ブランド(商品)想起率」の上昇をもって広告効果を評価運用するのが一般的と思います。もちろんWeb動画の世界でもそれは可能で、用途によって様々なKPIを設定できます。テレビCMほどのインパクトはありませんが、広告接触タグベースの検証が可能です。投下コストあたりの上昇率で広告評価を行うことができます。テレビCMとの広告効果比較も、事前に準備をすることで実現可能です。

もちろん、オンライン広告における主要なKPI(CPC,CPA等)も数値計測できますので、商品や目的によってKPIの優先順位を付けることが最も重要です。

まずは「テレビ+Webのハイブリッド配信」でリーチ最適化を

活かし方は様々ありますが、まず最初にやるべきは、「テレビ+Webのハイブリッド配信」だと考えています。

広告主の大半は、「とっておきの時期」にテレビCMの配信を絞っていると思います。短期間で最大限の認知を獲得するため、ファーストチョイスとしての「テレビ」は、今でも間違いない。とはいえ、テレビだけでは広告接触量は減少傾向。短期間で最大のリーチを確保するならば「テレビ+Webのハイブリッド配信」をした方が効率的と考えます。

Web動画で配信する素材を「CMと同じ」にするか「オリジナル素材」にするかはその先の議論です。まずは同素材でいいので始めてみるべきです。

課題は「リーチ規模」と「コスト効率」のバランス

次回以降の記事で詳述しますが、正直な話、「Web動画だけ」で圧倒的な知名度を確保するのは難しいと考えます。可能だとしてもコスト効率がよくないです。単純な「リーチ規模」と「リーチコスト」を見るとテレビの方が良いからです。

ただ、テレビはリーチできる年代が高年齢層に偏ってしまうことが問題。若年層ターゲットの商品であれば、「テレビ+Webのハイブリッド配信」を行うのが適切です。

その「予算比率」を具体的にどうするか、が喫緊の話題です。具体的なターゲット層によって変化しますが、リーチ効率の検証および最適化が最新のトレンドとなってきています。

PCもスマホも重要。トレンドは接触タグ活用で「効果の見える化」

広告接触タグを利用した「接触者/非接触者の抽出調査(シングルソースパネル調査)」が普及してきたお陰で、Web広告の世界でも「広告認知」や「ブランド好感度」への効果検証が精緻になり、マス広告と同じような文脈で「効果を見える化」できるようになりました。テレビCMとWeb動画は「追える数値」が近くなっています。現状は特にPC系の検証が多いですが、今後はスマホ媒体の検証も多くなってくることでしょう。

今後は「広告の効果検証」を上手く活用しながら、広告配信を素早く最適化する“リアルタイムPDCA”の運用体制も、より成熟していくと思われます。

次回のコラムでは、我々の提唱する「アジャイル型配信モデル」について、事例を交えて詳しく解説していきます。