株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 オンラインビデオ総研 所長

酒井 英典

博報堂、CIRCUSを経て、2013年にサイバーエージェントへ入社。インターネット広告事業本部にて、動画広告を中心としたプランニングを担当。 前職でのCMバイイング、CMプランニングの双方の経験から、マス広告の知見を活かし、現在はオンラインビデオ広告領域における配信ノウハウから運用システム、クリエイティブ開発までを牽引する。テレビCMの"超高速"効果検証を実現し、Web動画の配信先を最適化する新しい広告配信手法「アジャイル型配信モデル」を開発。

2015年の動画広告まとめ

オンラインビデオ総研 所長の酒井です。

激動のオンライン動画広告市場。2015年の最後に、今年1年間の出来事をまとめてみました。

変化が激しい市場です。今年の流れをおさらいして、来年の飛躍に繋げましょう。

【1】市場規模が前年比160%増、スマホが急伸

国内動画広告の市場調査と未来予測

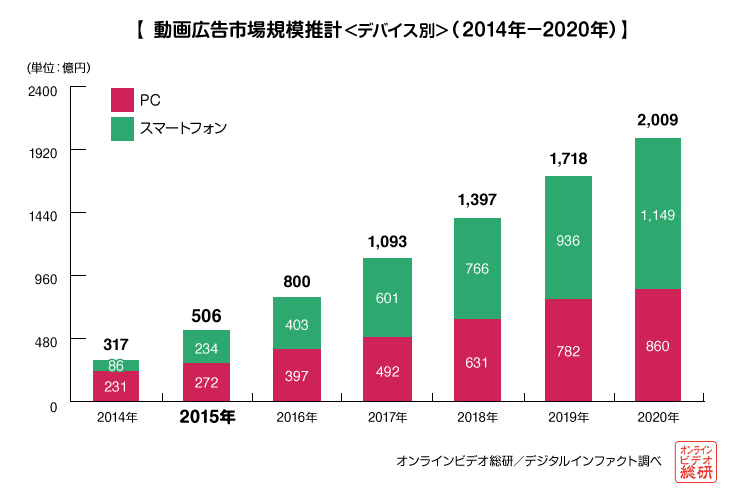

国内の動画広告市場は、昨年2014年の317億円から160%増の506億円に達する見込みです。中でもスマートフォンデバイスでの伸長が著しく、270%増の86億円⇒234億円規模と急激な伸びを見せています。対してPC枠は231億円⇒272億円と、成長率は少し鈍化しているようにも見えます。スマートフォンの勢いが好調で、いよいよPCに迫ってきています。市場規模推計では、来年2016年には、スマートフォンがPCを追い抜くと予想されています。

主要メディアのアクセス・トラフィックは、以前からPCよりスマートフォンからのアクセス(=潜在在庫)が圧倒的に伸びています。

2015年の今年、主要メディアが動画広告の枠を次々と整備したことで、配信可能な「在庫」が増え、「広告売上」に繋がったのだと思えば、自然な流れだと思います。

このまま順調に市場成長が続けば、2020年には2,000億円を突破する見込まれています。「2,000億円市場」と言うと、交通広告(約2,000億円)や雑誌広告(約2,500億円)と同程度の規模感です。

ラジオ(約1,300億円)や衛星放送(約1,200億円)よりも大きな市場となります。

※上記、各広告費:「日本の広告費2014」より抜粋

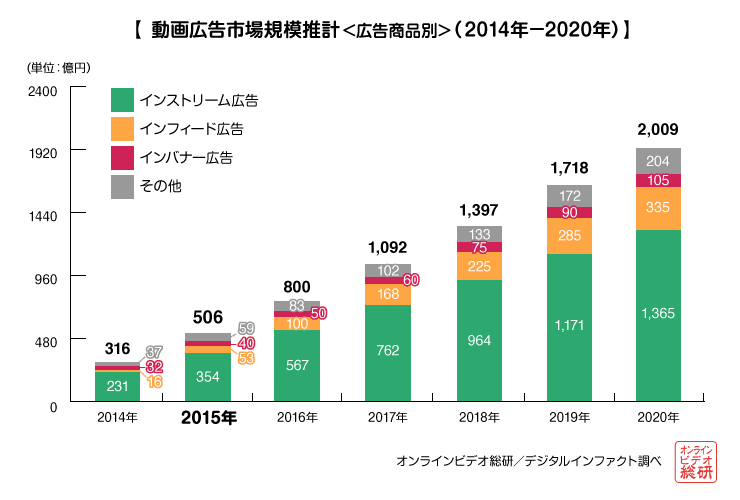

【2】動画インフィード枠が整備され、配信が伸びる。獲得効率が見合う案件も増加。

ソーシャルメディアのフィード内(タイムライン等)に広告が入る「インフィード広告」が、動画広告に対応しました。配信面が整備されたことで在庫が増え、配信金額が急激に伸びています。

ソーシャルメディアのトラフィックはスマートフォンが大部分を占めるため、インフィード広告もスマートフォン面への配信が主流となります。これまでのインフィード広告は「静止画バナー+テキスト」が中心でしたが、動画配信へのシフトが始まりました。

現状、特に「スマホゲームの広告」との相性が良いようです。ゲームのデモプレイ画面をそのまま動画化したような「プレイ動画」と呼ばれる素材が増えています。「プレイ動画」を使うと、ゲームの内容がより直感的に、魅力的に伝えられるため、獲得効率も良くなりやすいようです。

なお、静止画のインフィード広告は「クリエイティブの疲弊が早い」傾向があるため、短期間でクリエイティブを差し替えなければいけないという課題があります。静止画ほどではありませんが、動画広告でも同じような傾向は認められています。

概して、静止画広告より動画広告の方が制作負荷は大きいです。インフィード動画広告の予算規模がスケールアップしていく中で、今後は動画クリエイティブの「制作人員」や「最適化システム」の整備・充実が、広告会社の差別化ポイントになりそうです。

【3】接触ビーコンを活用した効果検証が一般的に。素材・配信の「運用」が始まった

動画広告に接触ビーコンを仕込むことで「動画接触者/非接触者」を見分け、それぞれに同じ質問をすることで、動画の接触効果を検証する手法が一般的なものになりました。「認知」や「好意度」など、従来は数値化できなかった評価軸で動画広告を評価できるようになっています。

特に、YouTube TrueView配信。広告を一定量配信すれば「実質無料」で実施できる「Brand Lift Survey(日本名:ブランド効果測定)」がロンチされたことが大きいと思います。他媒体も続々と対応してきています。

インテージやマクロミルなどの「調査会社」を利用した効果検証も、頻繁に行われた実感があります。最適フリークエンシーの見極めや、クリエイティブ素材☓ターゲットの相性検証など、動画広告のコスト効率を最大化させようとする試みが、多数実施された印象があります。

今年の成果として特筆すべきは、調査会社の「検証スピード」が格段に高速化してきたことです。これまで2〜3週間かかっていた検証フローが、不要なステップを省くことで、「数日レベル」に圧縮できるようになりました。

これにより、

・キャンペーン期間中に「中間検証」を実施。結果数値を見て、相性の良いデモグラに配信先を限定。

・テレビCMの初速1週間で効果検証。効果が出ていない年齢層にテコ入れで動画配信。

など、オンライン広告の強みである「リアルタイム運用」を、活かせるような配信戦略が組めるようになりました。来年2016年以降もこの流れは加速していきそうです。

今年は「検証できる、運用できる」こと自体だけでも目を引きましたが、来年以降は「検証精度・速度、運用戦略・品質」がキーワードになっていくのでは、と思っています。

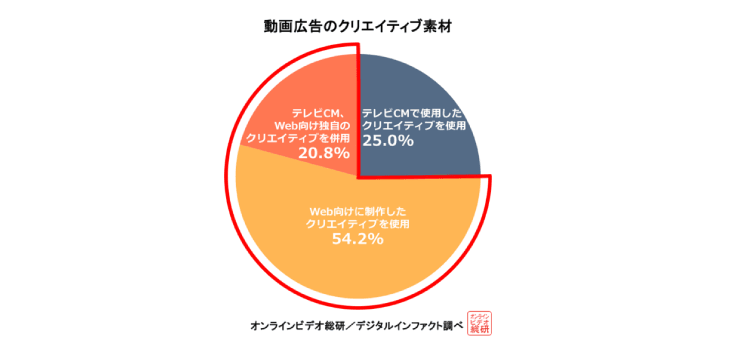

以下は「新フォーマット」に限らない一般的な調査ですが、「WEB用にオリジナルクリエイティブを制作したい」と考える広告主が大半、とのデータもあります。潜在ニーズはありそうです。来年以降も、新しいフォーマットが次々と登場してくるだろうと期待しています。

【4】新機軸の動画フォーマット、WEBオリジナルな動画枠が次々と開発された。

テレビCMでは流せないような新機軸の動画「広告」フォーマットが、次々と登場した一年でした。360度動画や、タテ型動画、スクエア動画(正方形)などが、記憶に新しいところです。

【360度動画】は、(フォーマット自体は以前からありましたが)主要メディアで広告配信可能となったことにより、広告としての活用ハードルが下がってきています。今年は、映画やテレビドラマの「予告編」として作られた事例がいくつか見られました。対応機器の充実で、撮影の技術的ハードルは下がりましたが、演出ノウハウについては、クリエイターが試行錯誤している最中、といった感があります。スマホとの相性は非常に良いので、今後の事例に注目です。

【タテ型動画】は、スマホの画面比に合わせた動画広告です。従来の「ヨコ型」と比べて、約3倍の面積を使えることになり、訴求力が高まることが期待できます。スマホゲームの「PLAY動画」は、特に相性が良いです。テレビCMの素材を使う場合、画面比に合わせて再編集することになります。どういった切り取り方をしたら効果が良くなるか、様々な角度からの検証が待たれるところです。

【スクエア動画】は、Facebook(カルーセル)やInstagramの広告枠に見られるフォーマットです。テレビCMの素材をそのまま流すと左右が切れてしまうので、素材をいかに作るかが、今後の課題になりそうです。

新フォーマットは概して、演出ノウハウが未成熟で、制作負荷が大きくなることも課題です。

テレビCM素材の「そのまま流用」が難しい枠なので、オリジナル素材を作る必要がありました。今年現れた先行事例は、それぞれ手間のかかった作品が多かった印象があります。

制作負担をどこまで少なくできるか(または予算をかけてでも挑戦すべき理由が作れるか)が、今後の普及に関わってきそうです。

【5】気象情報や位置情報など、サードパーティデータを活用可能に

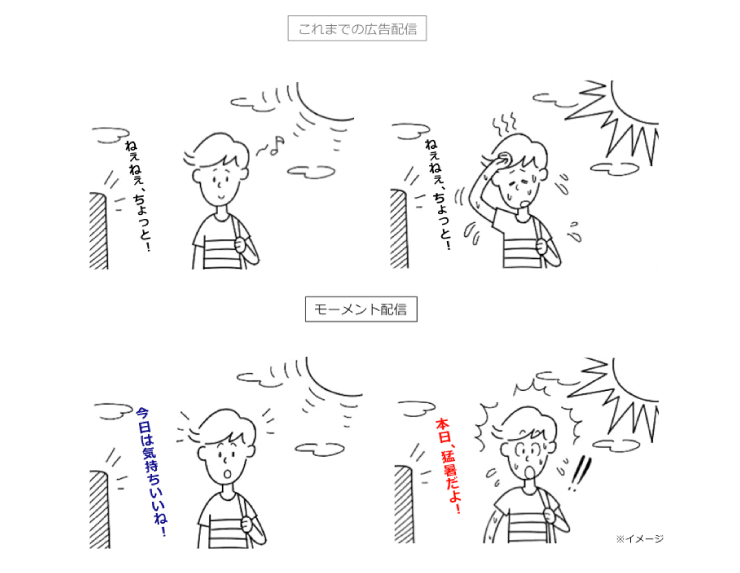

運用系の動画広告枠は、様々なデータと掛けあわせて「リアルタイムに」配信先をコントロールできることも強みです。その強みを活かした配信モデルが、今年次々とロンチされました。

例えば、「天気や気温などの気象情報」を基に配信素材を変化させることで広告効果UPが実証されました。気温や天候に加えて、時事ニュース、株価など「リアルタイム性」のあるデータなら、何でも活用できる可能性を秘めています。

外部要因によって売上の変動が激しい生活用品や医薬品などは、とても相性が良い商材と思われます。実績を積み増しながらの、今後の飛躍が期待されます。

スマホデバイスの持つ「位置情報」を基にした配信も、新しい挑戦です。GPS情報を活用したターゲティング配信は、ユーザ分析の新しい地平を切り拓いた感がありました。配信エリアを限定する「エリア配信」に留まらず、空港や映画館など、特定の地点を経由しているユーザのターゲティングなど、リアルな行動特性に合わせたターゲティングを実現できるのは面白い切り口です。

サードパーティデータは北米市場ではかなり一般的に活用されているようです。今後、日本市場でもどんどん拡大していくと思われます。来年も様々な切り口の配信モデルが発表されることでしょう。引き続き注視していくべきポイントです。

【6】「長尺/短尺動画」の2極化へ。クリエイティブのPDCA検証始まる。

テレビCMのように秒数の制限がないWEB動画は、クリエイティブを「15秒のルール」から解き放ち、「長尺動画」を大量に生み出しました。訴求できるメッセージを深く強くできるため、ブランド訴求系の広告案件で重宝されているようです。

しかし今年に入り、今度は「短尺動画」が注目を集めつつあります。特にインフィード広告、ダイレクト系の広告案件において、短尺動画が躍進しました。その要因として、動画素材の秒数が少ないと(視聴完了率が上がり)「配信スコアが上昇傾向」にあることが挙げられます。スコアが良いと配信費用も安くなり、着地の獲得コストの低減に繋がります。

とはいえ「1秒でも短くすれば、絶対に効果が良くなる」という訳でもなく、訴求したい内容とのバランスが大事です。

訴求点を踏まえつつ、いかに短くまとめられるか?という、編集スキルが問われる世界観になりました。

(前述しましたが)インフィード枠は素材の寿命が短いこともあり、PDCAサイクルをどれだけ回せるかも大事な要素です。短尺動画クリエイティブの「制作人員」や「最適化システム」の整備・充実が、広告会社の差別化ポイントになりそうです。

長尺動画についてですが、こちらもPDCA検証が始まりつつあります。

YouTubeにおける「Brand Lift Survey(日本名:ブランド効果測定)」の普及により、今年一年だけでも数百件の効果検証が行われました。それによって、同一質問クリエイティブ間の効果比較が可能になっています。

わかりやすいイメージ例をあげますと、

・ネコが出演する動画は、全体平均よりもVTR(視聴完了率)が高いが、Brand Lift値は変わらない

・ロゴが最初の5秒に出てくる動画は、全体平均よりもVTR(視聴完了率)は同程度だが、Brand Lift値は高い

など、動画クリエイティブ内における諸要素が、全体のスコアにどう影響を与えているのか。クリエイティブの勝ちパターンを探る試みが始まっています。来年以降、サンプル事例が増えていく中で、長尺動画の世界でも、科学的な要素分析が深まっていくのではと思われます。

2015年はWEB動画広告市場にとって「飛躍」の年だったと思います。

来年は、テレビCMも巻き込んでの「激動」の年となりそうな予感がしています。引き続き、動画広告の進化は続きます。

来年も本コラムをご注目ください!